毎年助成をいただいている「子どもゆめ基金」より2022年度も採択を受けて、6月と1月にMiniロボ1Dayスクールを開催しました!

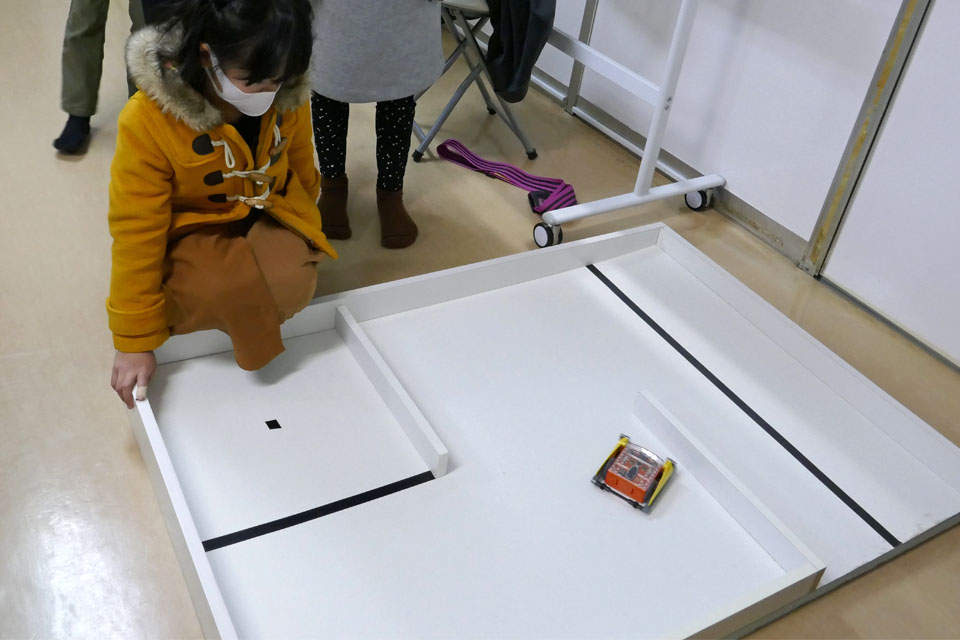

小学生低学年向けに小型の「ミニロボ」をプログラミングで走らせるものづくり体験です。

そのままでも走ることができますが、レゴブロックと互換性があるロボットなのでブロックを組み合わせてつくったロボットを動かします。

年末年始で新型コロナの感染拡大で心配でしたが、多くのお子さまにご参加いただくことができました。

[開催日]

1月28日(土)

[対象]

小学1-2年生

体験の流れは次の通り

①ブロックを組み合わせてつくる

②プログラミングの仕方を学習

③課題にチャレンジ

2時間という低学年には少し長い時間でしたが、「もっとやりたかった」という意見もチラホラ。

これがものづくりへの第一歩になってくれれば何よりです!

【 LINEでも情報配信中 】

体験会やイベント情報などLINEでお届けします。

お友だち追加はコチラから

![]()

【 定期教室はTechJoyLaboへ 】

小学1年生からのロボット・プログラミング

HITOプロジェクトが協力しています

クリックでTechJoyLaboへ

![[レゴロボ] ぶつからないロボ!?自動ブレーキ](https://www.npo-hitoproject.or.jp/roborobo/wp-content/uploads/2021/05/20210516_legorobo-150x150.jpg)

![[イベント情報] ロボット&プログラミング2021 第1弾](https://www.npo-hitoproject.or.jp/roborobo/wp-content/uploads/2021/06/efe4b4365fb398a3286119d5e754af3f-150x150.jpg)

![[イベント情報] ロボット&プログラミング 第2弾](https://www.npo-hitoproject.or.jp/roborobo/wp-content/uploads/2020/12/hader_robotprogramming2020-2nd-150x150.jpg)

![[体験教室]ウィンタースクールを開催します](https://www.npo-hitoproject.or.jp/roborobo/wp-content/uploads/2023/12/banner_1000x618_winterschool2024-120x90.jpg)

![[体験教室]オータムスクールを開催しました](https://www.npo-hitoproject.or.jp/roborobo/wp-content/uploads/2023/11/DSF9719-120x90.jpg)

![[体験教室]オータムスクール2023](https://www.npo-hitoproject.or.jp/roborobo/wp-content/uploads/2023/09/header_pc_autumnschool2023-120x90.jpg)

![[冬のロボコン] JRC2023を開催しました](https://www.npo-hitoproject.or.jp/roborobo/wp-content/uploads/2023/03/DSCF5328-120x90.jpg)